L'histoire des Hôtels et Palaces de Biarritz

Les palaces de Biarritz, un héritage précieux toujours présent

Biarritz, propulsée du jour au lendemain au sommet des villes d’eau françaises, est marquée par l’histoire de ses somptueux palaces. Grâce à l’intérêt porté par Napoléon III et l’impératrice Eugénie, des hommes intrépides et courageux ont édifié de magnifiques établissements pour une clientèle prestigieuse. Tous étaient plus ou moins unis par alliance. Au tournant du XXe siècle, ces familles hôtelières ont progressivement cédé la place à des sociétés.

La vie à Biarritz entre 1850 et 1930 est synonyme de luxe et de soirées éblouissantes. L’élite mondiale venait y chercher refuge, loin des contraintes protocolaires. Pour les Biarrots, cette transformation a nécessité l'adaptation rapide à de nouveaux métiers pour servir cette clientèle exigeante. Les relations entre les hôteliers et leurs employés étaient complexes, mêlant respect et tension, mais généralement empreintes d’une fidélité durable.

Ces pionniers du grand tourisme ont cru en l’étoile de Biarritz et ont su pressentir son éblouissant développement. Tous demeurent de véritables artisans inscrits désormais au Tableau d’Honneur de l’Hôtellerie biarrote.

Les onze palaces présentés ici sont dévoilés pour leur passé exceptionnel et leur destinée incroyable dans un climat qui ne reviendra plus. En effet, depuis, aucune construction de ce type à Biarritz, ni dans la région, n'a jamais été en mesure d'égaler, ni même de reproduire une telle excellence, une telle majesté, de telles émotions.

Alors, place à la découverte et aux sensations fortes qui rendent l’Histoire encore plus belle !

L’hôtel des Princes (1854)

L’hôtel des Princes est le premier de sa catégorie à voir le jour dans la station. Bien que de dimensions modestes, il se caractérise par son charme incomparable et son style Second Empire.

En 1851, il n’existe pas encore. L’espace est occupé par une propriété délabrée dénommée « Gourrine ». Elle est vendue à Jacob-Eugène Carvallo, un négociant bordelais, qui engage aussitôt l'architecte Bernard Ferlus pour dessiner les plans du futur hôtel.

L’établissement prend le nom d’hôtel Gourrine. Il ouvre ses portes en 1854, superbe avec ses massifs de fleurs et ses arbres encadrant les larges marches du perron. Une clientèle de haut niveau s’y fidélise rapidement, dont la comtesse de Montijo, mère de l’impératrice Eugénie, qui entraîne dans son sillage les plus grandes familles de France et d’Espagne.

J.E. Carvallo fait fructifier son entreprise jusqu’à sa mort. Sa famille continue l’exploitation puis vend l’hôtel en 1876 à Eugène Couzain, un chef cuisinier originaire du Lot-et-Garonne. Avec lui, une dynastie hôtelière s’apprête à naître à Biarritz.

Le nouveau propriétaire choisit le nom d’hôtel des Princes en l’honneur des fils de la famille d’Orléans, et lance la réputation du restaurant de l’établissement, qualifié comme étant la « table la plus délicate de Biarritz ». En 1878, l'église Saint-Andrew's est construite à proximité, et l'hôtel accueille de hautes personnalités pour célébrer son inauguration. Il prospère sous la gestion rigoureuse des Couzain, attirant une clientèle de qualité, notamment l'aristocratie espagnole et la colonie britannique.

L’intérieur de l’établissement est feutré et luxueux, avec une entrée accueillante, un salon élégant, et une salle de restaurant pouvant accueillir plus d'une centaine de convives. Bien que comptant peu de chambres, il offre des suites prestigieuses au premier étage ainsi que des commodités modernes telles que l'eau courante, l'électricité, un ascenseur hydraulique et des téléphones. À l’arrière du bâtiment, accolés aux caves, on trouve les écuries et le jardin donnant sur la rue des Postes (actuelle rue de Broquedis).

Dans les années 1870, la famille Couzain s'agrandit avec la naissance d’Eugénie, Louis et Maurice. À la mort d’Eugène en 1896, Louis reprend le flambeau avec sa belle-mère et son épouse, Jeanne Moussempès. Cependant, l’hôtel, devenu hôpital bénévole durant la Grande Guerre, peine à se redresser par la suite. Il est finalement cédé en 1922 à l'avocat Jean Laxague, avant d’être vendu en copropriété en 1945.

Aujourd'hui, sa façade demeure belle et entretenue. Le célèbre escalier est encore là également, déroulant gracieusement ses longues marches de pierre. Celles-là mêmes qui portèrent fièrement les précurseurs de l’éclosion remarquable de Biarritz.

Le Grand Hôtel (1861)

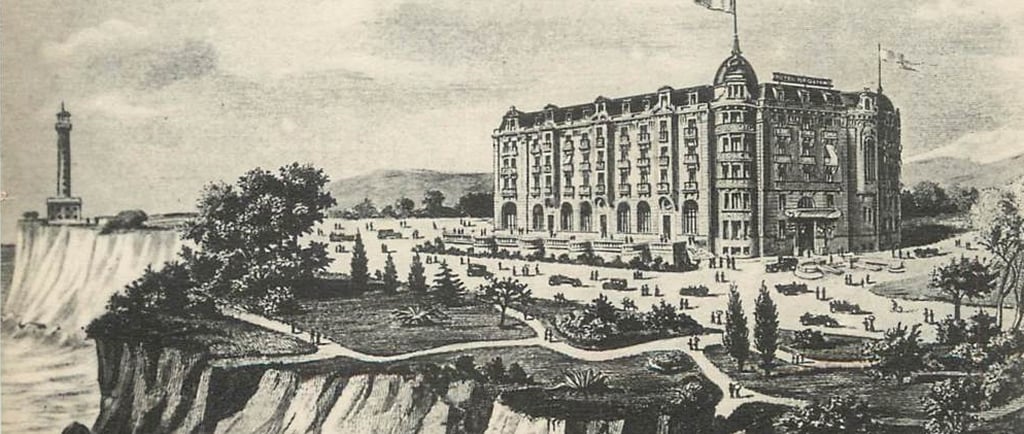

Le Grand Hôtel de Biarritz, inauguré en 1861, est un véritable emblème de l'opulence et du prestige de la station balnéaire au XIXe siècle. Perché sur une falaise dominant l'océan, l’établissement, par ses dimensions impressionnantes, devient le premier palace de Biarritz. Son fondateur, Cyrille Gardères, cuisinier issu d'une famille modeste des Landes, a gravi les échelons grâce à son courage et à son talent visionnaire.

Dès ses débuts, le Grand Hôtel, également surnommé la Maison Rouge, devient un lieu incontournable pour la royauté européenne, les politiciens éminents, les industriels prospères, les écrivains célèbres et les artistes renommés. La noblesse russe y réside dans ses luxueuses chambres et salons. Malgré les troubles de la guerre de 1870 et la chute de l'Empire, l'établissement conserve son éclat, notamment grâce à l'ajout d'une nouvelle aile qui augmente sa capacité d'accueil.

Cependant, les excès dans ses investissements immobiliers plongent Cyrille Gardères dans des dettes insurmontables, le contraignant à céder le Grand Hôtel à une société anonyme, ainsi que d'autres propriétés, dont le Casino Bellevue et l’hôtel de France. Après sa disparition en 1885, les nouveaux propriétaires, Henri Bloch et Edgar de Porto-Riche, reprennent les rênes. L'hôtel maintient son prestige, continuant d'attirer une clientèle aristocratique jusqu'au début du XXe siècle. L'impératrice Élisabeth d'Autriche, surnommée « Sissi », y séjourne à plusieurs reprises, tandis que le roi Oscar II de Suède et de Norvège contribue également à la renommée de l'établissement. En 1903, Edgar de Porto-Riche fait démolir les maisons vétustes en bordure de la place pour y bâtir le Palais Bellevue, un cercle de jeux abritant des salons somptueux.

Mais les années fastes s’achèvent dès août 1914. Le Grand Hôtel, réquisitionné, est transformé en hôpital militaire bénévole et fonctionne ainsi durant toute la guerre. Pendant les Années folles, l’établissement attire le gotha international, dont les Américains, et retrouve son statut de centre de l'élégance et du raffinement. Après une période prospère marquée par l'impulsion du célèbre Bar Basque, d'un cabaret populaire et d'un grill-room en 1926, il connaît un déclin abrupt avec la crise économique de 1929.

Les années qui suivent sont marquées par des tragédies, notamment la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle il est réquisitionné par l'armée allemande et subit des dommages importants. Mis en vente à la fin des années 1950, le Grand Hôtel est massacré aux deux tiers. La partie nord-ouest, détruite en 1959, laisse la place à une résidence de style moderne au cours de l’année 1963. Deux ans plus tard, un second immeuble du même acabit va remplacer l’aile sud de l’hôtel Gardères.

Seule subsiste aujourd’hui la majestueuse aile de 1875, datée par deux cartouches sur sa façade. Véritable miraculée qui domine l’océan, toujours aussi royale avec ses murs de brique rouge, son chaînage clair, son encadrement de pierres blanches ; mémoire d’années glorieuses et de splendeur passée, héritage somme toute vulnérable de l’histoire de Biarritz…

L’hôtel d’Angleterre (1872)

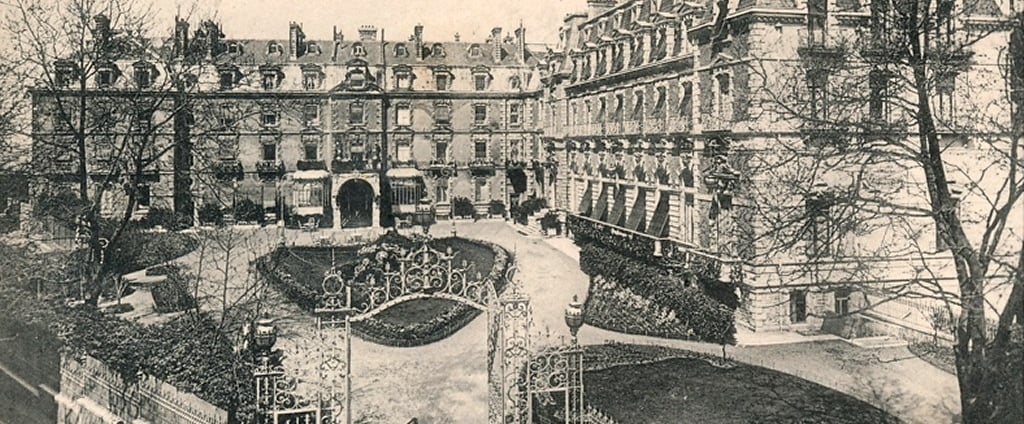

L'hôtel d'Angleterre se distingue par son imposant portail orné des initiales dorées de son fondateur. Cette splendide édification est l’œuvre de Marcel Campagne. Originaire de Jurançon, il a déjà parcouru l'Europe en tant que chef de cuisine lorsqu’il s’installe à Biarritz.

En 1856, avec son épouse Marie Castelbon, il loue le premier hôtel d'Angleterre sur la place Sainte-Eugénie. Leur travail acharné assure rapidement le succès de l'entreprise. Toutefois, la vie de l’hôtelier est marquée par le décès de son épouse en 1867 et son remariage avec Honorine Lahore.

Convaincu du potentiel de Biarritz, Marcel Campagne décide dès 1870 de construire son propre hôtel. Il emprunte alors au Crédit Foncier 200 000 francs qu’il ajoute à ses économies pour acheter une propriété en ruine et un terrain descendant vers la plage. Avec l’aide de l'architecte Oscar Tisnès et de l'entrepreneur Louis Moussempès, il va concrétiser son rêve.

L'hôtel est inauguré en 1872, flambant neuf avec sa belle marquise à l’entrée et ses jardins conçus par Gelos. L’intérieur est également de toute beauté : il compte 120 chambres, 20 salons, plusieurs salles de billard et un gymnase. Aussi incroyable que cela puisse paraître pour l’époque, un luxe inouï permet de disposer de douches et de salles de bains d’eau de mer et de bains d’eau douce à toute heure. Le salon principal est magistral : 17 mètres de long sur 11 de large avec une hauteur de plafond de plus de 7 mètres ! L’établissement devient immédiatement un lieu de prédilection pour la haute société, incluant l'aristocratie anglaise, la colonie russe et des personnalités politiques internationales.

En 1877, une aile est ajoutée au bâtiment. La cour d'honneur se transforme en un espace fleuri et enchanteur, tandis que l’esplanade accueille désormais les rendez-vous de chasse et la Fête-Dieu, tous deux très prisés. Des soirées dansantes et des carnavals sont également organisés, ce qui augmente la notoriété de l'hôtel. Les Campagne représentent à cet instant l’un des plus importants maillons de ces années fastes de Biarritz.

En 1894, Marcel et son fils Paul s'associent pour assurer la pérennité de l'entreprise. À la mort du fondateur en 1900, Paul, marié peu avant à Julienne Moussempès, la fille de l’entrepreneur, poursuit avec les siens l’œuvre de son père.

Les années précédant la Grande Guerre voient défiler un cortège de personnalités dans l’établissement, dont quelques figures de la politique française. En septembre 1914, l’hôtel est transformé en hôpital bénévole durant deux ans. Malgré l’enthousiasme apporté par l’armistice, les préjudices subis et le faible dédommagement de guerre précipitent la chute de l'entreprise. Accablé par les dettes, Paul Campagne cède l'hôtel à Alfred Boulant en 1921. L’homme d’affaires ajoute deux étages au bâtiment et construit un immeuble en face, dont une partie sera occupée par les Campagne.

Fin 1939, l'établissement est transformé en hôpital militaire avant d’être réquisitionné par l'armée allemande. Il est vendu en appartements à la fin de la guerre.

Aujourd'hui, seules subsistent la remarquable architecture et l'élégance de ce bâtiment, évoquant son importance historique et le destin émouvant de ceux qui l’ont tant chéri.

L’hôtel Continental (1883)

Barthélemy Peyta, né à Argelès-Gazost, débute comme marmiton avant de gravir les échelons dans l'industrie hôtelière. Sa vision audacieuse le conduit à investir dans l'hôtellerie à Biarritz en 1882. En moins de deux ans, il érige le Continental, un palace somptueux avec 150 chambres, des installations luxueuses et une cuisine renommée. Son charisme et son professionnalisme attirent une clientèle prestigieuse, dont la princesse Yourievski et la haute société anglaise.

En 1892, des annexes sont créées, avec remises, écuries et dépendances près du tennis. Dès 1896, l'électricité illumine toutes les pièces et on installe un ascenseur, une cabine téléphonique et le chauffage central. L’aristocratie européenne afflue.

Les années suivantes sont marquées par des événements de grande ampleur et des fêtes éblouissantes. Mais Peyta ne se repose pas pour autant sur ses lauriers. Il étend ses possessions, accumulant des terrains et des propriétés pour consolider son empire hôtelier.

Après sa mort en 1907, son fils Paul assure la continuité de l'hôtel. Il accueille des hôtes de marque, dont la princesse Louise, fille de la reine Victoria, accompagnée de son époux, sir Henry Campbell-Bannerman, chef du parti libéral et Premier ministre anglais.

Au printemps 1914, avec la menace d’une guerre, la belle clientèle se raréfie, et dès septembre, l’hôtel est transformé en hôpital jusqu’en novembre 1915.

En 1918, le Continental reçoit une clientèle espagnole distinguée, grâce à l’attachement du roi Alphonse XIII pour la ville. Mais les temps sont durs et Paul Peyta lutte pour maintenir l'entreprise familiale. En vain. La Société de l'hôtel Continental, créée en 1920, achète les fonds de commerce de l’hôtel et du restaurant.

La crise économique de 1929 achève tous les espoirs, et Paul assiste impuissant à l'effondrement de l'entreprise fondée par son père. Sa santé décline alors rapidement et il décède le 28 mars 1934. L’hôtel et ses annexes sont vendus peu après par ses sœurs à un avoué de Bayonne.

Jusqu’à la guerre, le Continental reste vide. D’abord transformé en hôpital militaire, il est occupé par les Allemands entre 1941 et 1944. Deux ans plus tard, il est converti en appartements.

Aujourd'hui, l’ancien hôtel, renommé « Résidence Palais Continental », rappelle encore par son passé glorieux une époque où l'élégance et le luxe régnaient en maîtres à Biarritz.

L’hôtel Victoria (1885)

Son histoire commence en 1882 avec Jean Tapie, un cuisinier de Lannemezan qui décide de construire un hôtel à Biarritz. Après avoir acheté des terrains de l'ex-impératrice Eugénie, il se retrouve en difficulté financière et doit abandonner son projet. Jean Fourneau, surnommé Jeanty, reprend l'hôtel saisi et termine la construction avec l'aide de l'architecte Pierre Louis et de l'entrepreneur Louis Moussempès.

Le Victoria ouvre ses portes le 1er août 1885. Situé face à la Grande Plage et proche de l'hôtel Continental, il est vite adopté par des élites grâce à son allure unique et à son nom inspiré de la reine Victoria, dont un portrait monumental orne l'entrée. L’hôtel compte 120 chambres et salons, des cuisines spacieuses et de magnifiques suites avec terrasses donnant sur les jardins et l'océan. Il attire une clientèle cosmopolite, notamment espagnole, anglaise et russe, et devient un incontournable pour l'aristocratie internationale.

En 1903, Jeanty achète la villa du comte Duchâtel, qui servira d’annexe à l’hôtel avec quatorze chambres supplémentaires. Le 5 mai 1912, le fondateur s’éteint, laissant à ses descendants neuf propriétés et un nom gravé dans les mémoires. Durant la guerre, le Victoria est converti en hôpital bénévole pour les soldats blessés. L’annexe est vendue en 1920 et trois ans plus tard, Jean-Dominique Camy, un Landais, rachète l’hôtel en association avec les filles Fourneau.

Malgré la dépression de 1929, le Victoria continue d'attirer une clientèle espagnole, même si les affaires déclinent. Durant la Seconde Guerre mondiale, il est réquisitionné par une formation militaire, puis occupé par l'Université américaine. Peu après, Jean-Dominique et son fils Philippe reprennent sa gestion.

Le 11 mars 1954, un incendie détruit son aile droite, causant des dommages considérables. En 1962, le palace est vendu à monsieur Durand Lhéritier. Une série de problèmes juridiques s'ensuit, et l'hôtel change plusieurs fois de propriétaires. En 1976, un nouvel incendie le ravage. Laissé à l'abandon par la Société promotrice du Victoria-Surf, il est finalement démoli en 1982 pour laisser place à des immeubles en béton.

Il ne reste aujourd’hui que la magie du souvenir, une impression de douceur et de beauté indissociables. Subsiste aussi une sensation de gâchis, de « trop tard », un héritage dont ne bénéficieront pas nos générations futures ; un regard sur le passé, celui d’une ville qui fut autrefois un petit village et qui devint, durant plusieurs décennies, grâce à des hommes brillants et courageux, l’endroit le plus renommé de France.

L’Hôtel du Palais (1905)

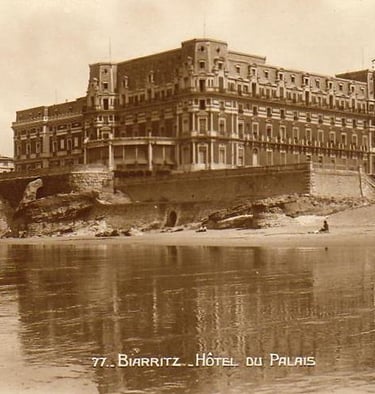

Considéré comme l’un des plus beaux palaces du monde, l'Hôtel du Palais est installé à l’endroit même de l’ancien palais impérial bâti en 1855 par Napoléon III pour son épouse Eugénie.

À l’époque, d'importants travaux de transformation des dunes en jardins furent nécessaires pour donner toute sa majesté au cadre qui s'étendait sur 18 hectares. De style néo-classique, la villa Eugénie était érigée sur un plateau dominant l'océan. Le couple impérial y séjourna régulièrement jusqu'en 1868, entraînant dans son sillage le gotha de l’époque et les têtes couronnées comme le roi de Württemberg, Léopold de Belgique, et Isabelle II d'Espagne.

Après le désastre de Sedan en 1870 et la mort de son époux, Eugénie ne revint jamais à Biarritz. En 1880, la Banque Parisienne de l’Union acheta le domaine et transforma la villa en un luxueux casino, le Palais-Biarritz. La haute société et des personnalités comme la princesse Yourievsky le fréquentèrent souvent.

Dans la nuit du 2 février 1903, le destin de l’hôtel bascula avec un terrible incendie qui le ravagea. Ce fut en définitive un bien pour un mal, car une fois reconstruit, l’édifice se révéla encore plus grandiose et magnifique qu'auparavant. Rebaptisé Hôtel du Palais, il fut inauguré en 1905.

Le roi Édouard VII d’Angleterre en fit son lieu de prédilection de 1906 à 1910. Alphonse XIII, roi d’Espagne, y séjournait souvent. Par la suite, l’établissement accueillit de nombreux notables : Deschanel, Delcassé, Clemenceau, maharadjas, sultans, membres de familles royales, magnats de l'industrie, hommes politiques tels que Winston Churchill, écrivains, dont Rudyard Kipling, et vedettes du spectacle comme Édith Piaf et Frank Sinatra. Des fêtes somptueuses, dont le bal Second Empire de 1922 et « La verbena del amor » en 1927, y ont été organisées.

Durant la guerre, l'armée allemande occupa le Palais et l'organisation Todt y construisit un blockhaus sous la terrasse, équipé de deux canons antichars. À la Libération, l’hôtel hébergea des officiers américains.

À partir de 1952, la ville devint propriétaire de l'établissement. Elle le transforma en un palace moderne, tout en respectant son charme historique. Puis, en 1961, elle confia son exploitation à la société Socomix, qui modernisa l’hôtel. Dans les années 1990, on rénova l’aile nord avec des appartements agrandis.

L’hôtel est inscrit aux monuments historiques depuis 1993. Il a obtenu la distinction « Palace » en 2011 et le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » en 2012. Géré par Hyatt depuis 2018, il a subi une rénovation majeure entre 2019 et 2022 pour près de 70 millions d’euros.

Avec ses cinq étoiles largement justifiées, il demeure un endroit de luxe admirable et l’on vient toujours d’aussi loin pour apprécier son panorama inégalable et son confort extrême.

L’hôtel Régina (1907)

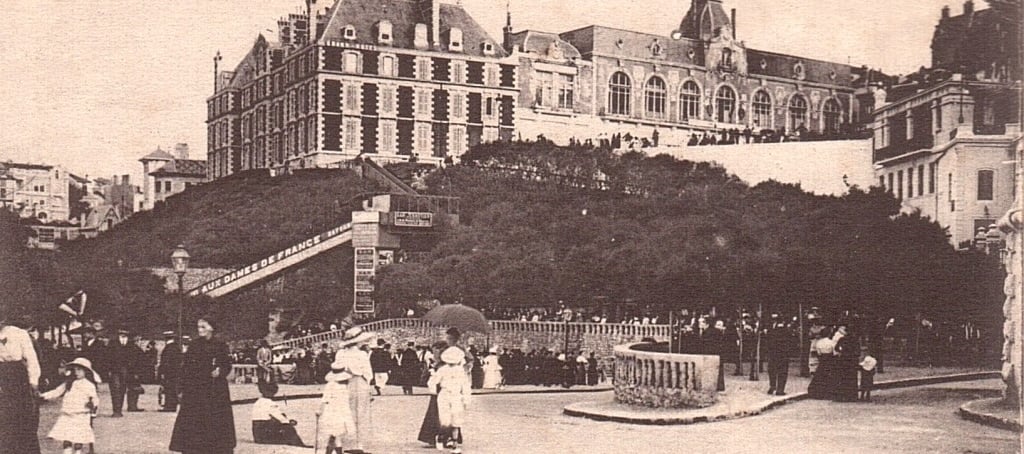

Ce palace, visible de loin par sa blancheur et sa majesté, existe depuis 1906. Situé sur un plateau proche du phare, il offre une vue panoramique sur l'océan, la ville, la baie, les monts de Biscaye, la chaîne des Pyrénées et l’embouchure de l’Adour.

En 1855, le « chemin du phare » longe « Lou cam de Gardague », propriété de Bernard Lefebvre. Après son décès en 1875, ses biens sont vendus, et en 1882, le pharmacien Jules Moussempès achète cette propriété pour y construire « Les Éoliennes ».

En mai 1906, la Société parisienne de l’hôtel Régina l’acquiert à son tour pour y établir un hôtel de luxe. Henry Martinet, architecte paysagiste renommé, est chargé des plans, et Henri Tétard supervise les travaux.

Le Régina, avec sa forme pentagonale et ses deux dômes surprenants, ouvre dès l’été 1907. L’intérieur est tout aussi singulier : un hall monumental coiffé d’une impressionnante verrière, offrant un jardin d’hiver de 300 m2 orné de palmiers cocotiers et de plantes rares. Les galeries des étages, semblables à des loges de théâtre, ajoutent à la splendeur du lieu.

Les premières années sont remarquables, avec des clients prestigieux et des événements somptueux. Le golf adjacent joue un rôle clé dans le succès de l'hôtel. Entre 1906 et 1911, les séjours répétés du roi Édouard VII à Biarritz attirent l'aristocratie anglaise. En 1910, la venue de la reine Amélie de Portugal consacre définitivement le palace.

L’hôtel devient hôpital pendant la Grande Guerre, puis est affecté aux soldats américains convalescents en 1918. L’aile nord est élargie en 1926. Lors de l’Occupation, l’établissement est réquisitionné pour les Allemands qui laissent les lieux dans un état déplorable.

À la fin des années 1950, le Régina fait peau neuve : façade repeinte, deux derniers étages convertis en appartements, espaces repensés, et mobilier renouvelé. Seule l’entrée reste inchangée avec son bureau de réception d’origine. L’hôtel attire une clientèle prestigieuse, dont des aristocrates et industriels français et étrangers.

En 1987, la Société nouvelle Royal Monceau, déjà propriétaire du Miramar, acquiert la partie hôtelière de l’établissement, et en 1997, les murs passent aux mains du groupe Accor.

Le 1er mai 1998, l’hôtel Régina et du Golf rouvre ses portes. L’année suivante, il renforce sa renommée grâce à l’effet thalasso du Miramar et à la proximité du golf. Deux millions de francs sont investis pour diverses améliorations, dont une piscine chauffée. Classé cinq étoiles en 2013, il est exploité sous l'enseigne MGallery jusqu'à son rachat en juin 2022 par le groupe Experimental, qui le rénove avant sa réouverture en 2023.

Aujourd’hui, le « Regina Experimental Biarritz » propose ses chambres et ses suites dans un cadre raffiné et feutré. En parfaite harmonie avec les attentes de sa clientèle, il continue de ravir et demeure l’un des fleurons de la ville.

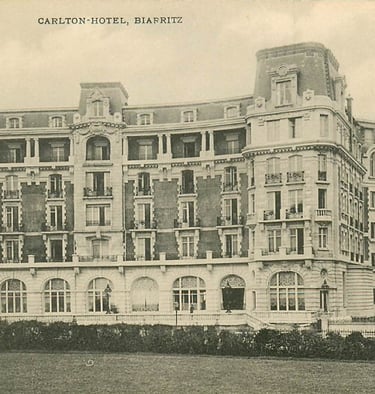

L’hôtel Carlton (1910)

Situé en face de l’Hôtel du Palais, on ne peut qu’admirer les monumentales façades de ce magnifique palace conçu par l’architecte Cazalis.

Au départ, le terrain n’est que sables et marais. Acquis et assaini pour le domaine impérial de Napoléon III, il est vendu en 1881 par la Banque parisienne. Lorsque Félix Labat, industriel à Madrid, s’en rend propriétaire, il y fait construire la villa « Labat » ainsi que le Chalet « Eugène ». Sept ans plus tard, il cède un bail de 40 ans à la Société anglaise « Biarritz Carlton Hôtel Limited » pour un « grand hôtel de voyageurs ». Les villas existantes sont conservées sur le terrain, dont la pittoresque villa Labat, chef-d'œuvre Art nouveau imaginé par Gustave Huguenin.

En 1908, cette propriété, qui se trouve sur le futur site du Carlton, est menacée de démolition. Alfred Boulant, figure influente à Biarritz, refuse la dispersion de cette œuvre d'art. Il l’achète, la réinstalle, pierre par pierre, sur son terrain voisin et la renomme « Cyrano », en hommage à Edmond Rostand. Le chalet Eugène est à son tour démonté et rebâti avenue de la reine Victoria.

L’espace ainsi libéré permet la construction du Carlton. Inauguré en 1910, ses cinq étages offrent 300 chambres luxueuses, chacune avec salle de bain. La décoration raffinée et variée assure intimité, élégance et confort. L'entrée majestueuse en marbre et les vastes fenêtres illuminent les hauts plafonds. Le salon, orné de miroirs et de lustres en cristal, mène à un escalier d'honneur conduisant aux étages supérieurs. Une large terrasse à l'ouest offre une vue sur les jardins du Palais et l'océan.

Le succès est immédiat. Outre la colonie russe, les ténors du monde politique et artistique s’y pressent. Le Carlton est également prisé par les héros de l'aviation du début du XXe siècle, tels que Tabuteau, Malherbe et Santos Dumont.

En 1926, l’hôtel s’agrandit d’une aile, avant d’être surélevé l’année suivante. Trois ans plus tard, il passe aux mains de la société de l’Hôtel Miramar.

Dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, il vient s’ajouter à la liste des établissements vendus en copropriété.

Aujourd’hui, l’entrée principale sur l’avenue Victoria reste somptueuse avec sa marquise de belle maçonnerie. Sur la grille de la porte, on aperçoit encore les lettres dorées entrelacées « HC ». Un peu comme la signature d’un bâtiment qui ne peut mourir.

Hélianthe (1920)

Voici le seul bâtiment qui ne fut pas construit à l’origine pour devenir un hôtel de luxe. Cependant, lorsque l’on découvre son incroyable histoire, le regard qu’on lui porte n’est plus jamais le même.

En 1882, sur les falaises de la Côte des Basques, Arturo Heeren, un riche rentier prussien, achète et démolit trois vieilles maisons pour transformer le quartier de Biarritz. Marié à la sœur du futur président péruvien, Heeren, naturalisé espagnol, s'intègre rapidement à la société locale. Avec l'aide de l'architecte allemand Auguste Beck, il construit une somptueuse demeure de style britannique, rappelant un manoir du Kent.

Les Biarrots sont éblouis par ce bâtiment à trois étages avec cour d'honneur et parc. Sa façade s'étend en vastes terrasses, dévoilant un panorama spectaculaire jusqu'en Espagne.

La famille Heeren s’installe et organise des réceptions somptueuses, largement relayées par la presse. En 1914, la guerre met fin aux divertissements. Le comte de Heeren offre sa propriété pour accueillir les blessés, mais des rumeurs malveillantes surgissent en raison de ses origines allemandes, au point que la famille est contrainte de fuir à Saint-Sébastien. En 1919, le comte vend tout ce qu'il possède à Biarritz. La villa est récupérée par un Béarnais, Georges Philippe, puis par son beau-fils, le Dr Albert Plantier. Ce dernier la baptise « Hélianthe » et fonde l’« Institut d’agents physiques et palais de régime », plaçant Biarritz à la pointe de la thalassothérapie en France.

Transformé en hôtel de repos dans un cadre verdoyant, Hélianthe propose des régimes préparés et dispose d'un hall somptueux, de salons, d'une salle à manger spacieuse, de salles de billard et de chambres cossues. Une aile est ajoutée, avec des salons de lecture, des salles de réception et même un atelier de peinture. L’hôtel propose 80 chambres, des suites confortables et un solarium donnant sur le golfe de Gascogne et les Pyrénées.

L'été 1925 marque une période bénie pour Hélianthe. Des célébrités, en particulier le prince de Galles, contribuent à transformer l'image de la station. En 1926, la construction de l'institut de physiothérapie Rosalia, annexé à l'hôtel, attire une clientèle internationale, et fournit des services ultra-modernes dans diverses thérapies.

Mais la crise de 1929, suivie de la guerre d’Espagne, provoque l'effondrement du Biarritz mondain. Malgré le retour de personnalités telles que le prince de Galles, Léon Blum et Chanel, l'hôtel périclite. Il est vendu peu après aux enchères publiques et passe entre différentes mains.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est occupé par les Allemands. De 1945 à 1946, l’Université américaine s’y installe. Puis le domaine est laissé à l'abandon jusqu'à sa vente en appartements en 1957. Vers 1960, la falaise privative est cédée à un promoteur qui construit « Le Sunset », un immeuble en béton au pied d’Hélianthe.

Aujourd’hui, les élégants portails ouvrant sur l’esplanade de la propriété sont les grilles ouvragées de l’ascenseur. On peut y discerner les initiales de ce qui fut et restera à jamais le flamboyant Hélianthe des Années folles.

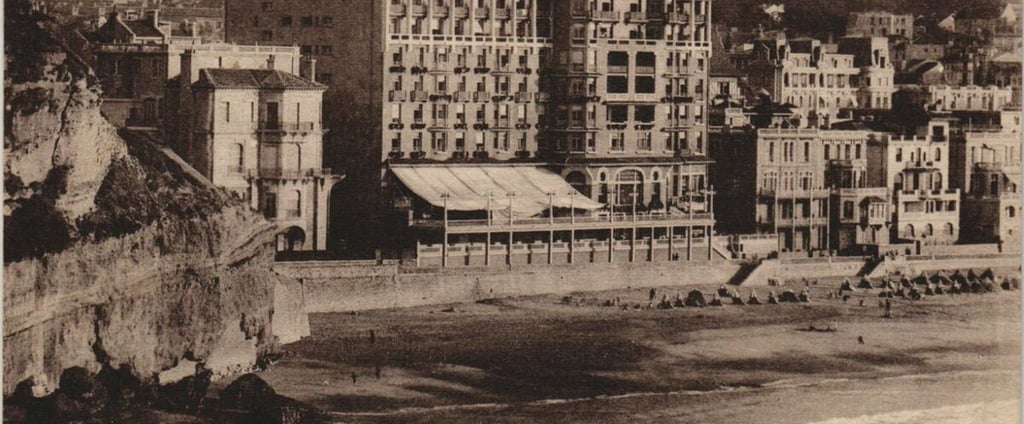

L’hôtel Miramar (1927)

De tous les palaces érigés à Biarritz, le Miramar est celui qui a connu la vie la plus courte. Malgré la foule de célébrités qu’il a accueillies durant un demi-siècle, il a été impitoyablement détruit. Son histoire est romanesque.

Tout commence en 1926 lorsque la Société de l’hôtel Miramar annonce la construction d’un établissement de style néo-classique face à la plage Bernain. Il comptera 300 chambres et sera édifié à proximité de l’Hôtel du Palais. Les plans sont confiés à MM. Julien et Duhayon, architectes à Paris.

Les travaux débutent de manière spectaculaire. Le chantier colossal nécessite une excavation profonde pour des fondations solides, essentielles pour soutenir la hauteur imposante de l'hôtel. En quelques mois seulement et sous les regards ébahis et inquiets de la population, le bâtiment atteint sept étages, un record dans la région.

Inauguré en 1927, de nombreuses festivités y sont organisées. Son succès est tel que la plage Bernain est renommée plage Miramar. C’est dans ce palace que le sultan du Maroc Mohammed Ben Youssef apprend la naissance du prince héritier, le futur roi du Maroc Hassan II. Les grands-ducs russes y établissent leur quartier général, où une fête annuelle est donnée au profit des œuvres de la princesse Paley. En 1931, Charlie Chaplin déjeune dans la vaste salle à manger en compagnie de son metteur en scène d’Abbadie d’Arrast et de Winston Churchill.

La crise de 1929, suivie de la guerre civile d’Espagne de 1936, contraint l’hôtel à fermer ses portes durant l’hiver. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, alors que l’établissement affiche complet, un ordre de réquisition force la clientèle à quitter précipitamment les lieux.

Néanmoins, après la guerre, le palace retrouve son éclat. De nombreuses personnalités y séjournent, telles que le prince Ali Khan et son épouse Rita Hayworth, suivis de Tyrone Power et Ava Gardner, présents pour un tournage. Jusqu'aux années 1970, le Miramar accueille Orson Welles, Gary Cooper, le général Pierre Kœnig, Arthur Rubinstein, Thami El Glaoui, le prince Bernhard des Pays Bas, l'empereur du Japon Akihito, Francis Lopez, Joseph Kessel, Maurice Druon, et bien d’autres encore.

Biarritz ayant toujours eu une vocation thermale, l’ancien champion cycliste Louison Bobet, qui dirige plusieurs établissements en France et à l’étranger, s’y intéresse. Malgré son succès, le Miramar, déclaré désuet, est mis au pilori puis démoli en 1977. L’année suivante, M. Chaban-Delmas procède à la pose de la première pierre du nouveau centre de thalassothérapie, avec un ensemble hôtelier et para-hôtelier.

Depuis la disparition du palace, le nom « Miramar » persiste, marquant les esprits comme une empreinte, ou plutôt une cicatrice. Cet hôtel de luxe des années 1930, lieu incontournable de célébrités, a succombé au désir de modernisme. Malgré sa disparition, il demeure gravé dans le cœur des Biarrots.

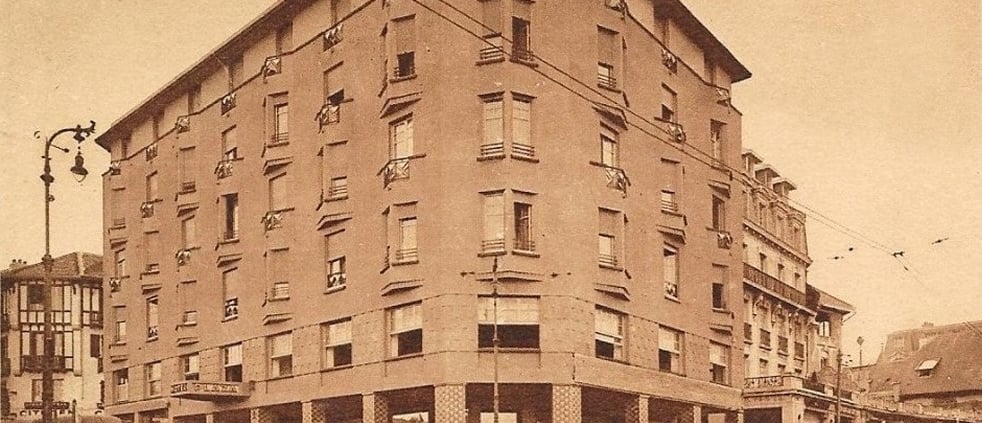

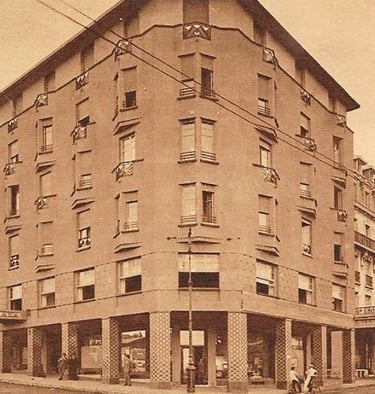

L’hôtel Plaza (1928)

L’hôtel Plaza est le benjamin des palaces de Biarritz. Il doit son existence à Jean Laxague, avocat de renom, qui est alors propriétaire de l’hôtel des Princes. Celui-ci commande aux architectes parisiens Louis-Hippolyte Boileau et Paul Perrotte les plans de l’hôtel Plaza. L.H. Boileau, connaissant parmi ses collaborateurs deux jeunes Américains venus de la Côte ouest des États-Unis, se laisse convaincre d’édifier le futur hôtel sur des fondations antisismiques, en rappel au cataclysme de 1906 qui détruisit presque entièrement la ville de San Francisco.

Les travaux démarrent en 1926. L’emplacement est idéalement situé, face à la mer, au-dessus du casino municipal. Le nouvel établissement est inauguré en juillet 1928, proposant quatre étages avec quatorze chambres de luxe par niveau. Bien moins imposant que les autres palaces de Biarritz, le Plaza se veut néanmoins un hôtel de luxe à part entière. Toutes les caractéristiques de l’Art déco y sont présentes : lignes épurées, décors géométriques, et une galerie-promenade avec des colonnades ornées de petits cubes de céramique fauves et dorés.

À l’intérieur, les vitraux monochromes illuminent l’escalier et les vastes étages aménagés en salons. Les boutiques ainsi que le splendide restaurant Robert Viel, conçu par Boileau, occupent une partie du rez-de-chaussée. L’escalier Art déco du hall conduit à la salle à manger et à de spacieux salons. La vaisselle, le linge et le papier à lettres portent le nom de l’hôtel surmonté d’une baleine, symbole de Biarritz.

Dès son ouverture, il est adopté par la clientèle espagnole et connaît également la faveur de l’aristocratie internationale.

En 1966, il subit des transformations. Le hall d’entrée et les salons, remaniés, perdent leur décor d’origine. En revanche, le mobilier d’époque est conservé, tout comme les revêtements muraux et de sol, les faïences, les carrelages et les luminaires.

En mars 1988, l’hôtel est modernisé tout en préservant son style. Les chambres sont rénovées en respectant l’aspect feutré et quelque peu anglais des lieux.

Depuis le 30 mai 1990, l’immeuble est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, devenant ainsi le premier hôtel de Biarritz à bénéficier de cette reconnaissance officielle.

Son succès ne s’est jamais démenti. Parmi ses clients, on compte de grandes figures du gotha et des artistes tels que le prince Dimitri Romanoff, le grand duc Wladimir, la grande duchesse Léonida, la princesse Bagration, la comtesse Orlowska, la marquise de Casa Riera, le roi Siméon de Bulgarie, Jean Marais, Catherine Deneuve, Jo Dassin, sans oublier également Mme Caran d’Ache, épouse d’Emmanuel Poiré, dessinateur humoristique français. On raconte que pendant plus d’une décennie, celle-ci se cloîtra dans sa chambre du Plaza, par peur des microbes !

L'hôtel et son homologue, l’actuel hôtel de ville, forment un ensemble Art déco unique dans la région. Malgré les modifications et la rénovation de 2003 par Pierre Ségéric, le Plaza a su préserver son authenticité. En 2017, Accor a racheté et rénové l'hôtel, le renommant « Mercure Biarritz Centre Plaza ». Il est aujourd’hui classé quatre étoiles.

Souhaitons une longue vie à ce joyau de la station !

Nos ouvrages à ne pas manquer

Contacter les Éditions d'Albarade

Éditions d'Albarade, BP 70012, 64210 Bidart

editions.dalbarade@gmail.com

© 2025 Éditions d'Albarade - Conditions générales de vente